Dans l’Atelier Bella Luna, chaque pièce raconte une histoire, et restaurer une chauffeuse de style Second Empire permet de préserver un héritage artisanal inestimable. Véritable témoignage du luxe et du raffinement du XIXᵉ siècle, ce type de siège évoque les fastes des salons bourgeois où le confort était roi. Mais comment restituer toute l’élégance d’une époque révolue sans trahir l’authenticité du meuble ?

Dans cet article, nous vous dévoilons les secrets d’une restauration selon la méthode traditionnelle de tapisserie, un savoir-faire qui privilégie les matériaux nobles et les techniques d’antan. De la remise en état de la structure en bois jusqu’au capitonnage soigné du dossier, chaque étape exige patience, précision et respect des lignes originelles. Vous découvrirez également les avantages de cette approche par rapport aux pratiques modernes, ainsi que le rôle clé des tissus d’ameublement et de la passementerie dans l’harmonisation du rendu final.

Prêts à plonger dans l’univers fascinant de la tapisserie d’ameublement ? Suivez nous dans cette immersion au cœur de l’art du tapissier d’ameublement et de la restauration de sièges prestigieux.

Le style Second Empire : élégance et opulence au XIXe siècle

Vers le milieu du XIXe siècle, sous le règne de Napoléon III, l’architecture, le mobilier et la décoration française connurent un renouveau spectaculaire qui donna naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui le style Second Empire Napoléon III. Ce style, que l’on retrouve dans de nombreuses demeures bourgeoises et palais de l’époque, est synonyme d’élégance, de raffinement et d’exubérance. Inspiré des courants précédents, notamment du style Louis XIV et du néoclassicisme, le Second Empire se distingue par l’ornementation sophistiquée de ses pièces, l’utilisation de matériaux luxueux et une attention toute particulière portée aux détails.

L’un des traits caractéristiques de ce style réside dans l’emploi de matériaux riches et de finitions méticuleuses. Le mobilier est souvent conçu en bois précieux comme le palissandre, l’acajou ou le noyer, et il est agrémenté de sculptures finement exécutées. Des dorures, des incrustations de nacre ou encore des motifs en bronze viennent accentuer leur aspect prestigieux. Les formes sont généreuses, souvent arrondies, et le confort est une priorité absolue, témoignant du goût de l’époque pour une vie bourgeoise empreinte de faste et de volupté.

Dans l’univers du mobilier, les sièges de cette époque prennent une place centrale : méridiennes, fauteuils à oreilles et chauffeuses aux dossiers bas s’imposent comme des éléments essentiels du salon Second Empire. On les retrouve systématiquement capitonnés, habillés de velours moirés, de soies somptueuses ou de tissus d’ameublement aux broderies sophistiquées. Les motifs floraux, les arabesques et les damassés dominent la scène, créant ainsi une atmosphère fastueuse propre à cette période.

Caractéristiques d’une chauffeuse de style Second Empire

La chauffeuse est une pièce emblématique du style Second Empire Napoléon III, à la fois sobre dans sa structure et exubérante dans ses finitions. Ce siège, conçu à l’origine pour accompagner la toilette des dames ou agrémenter les boudoirs et les salons, se distingue par son assise particulièrement basse, favorisant une posture détendue et confortable.

L’une des particularités majeures de la chauffeuse Second Empire réside dans son dossier caractéristique, souvent façonné de manière à offrir un maintien ergonomique. Ce dossier, généralement revêtu d’un capitonnage, adopte des finitions en plissage formant des losanges maintenus par des boutons de recouvrement. Cette technique, particulièrement prisée sous Napoléon III, permet d’apporter du relief et une impression de profondeur au siège tout en renforçant son raffinement esthétique.

Le confort de la chauffeuse repose aussi sur une garniture traditionnelle. Contrairement aux pièces de mobilier modernes qui favorisent l’usage de mousses synthétiques, les sièges du Second Empire sont rembourrés avec des matières naturelles telles que la laine, le crin végétal ou animal et la ouate. La présence d’un système de suspension avec des ressorts, attachés à un sanglage soigneusement ajusté, garantit une assise souple et durable, renforçant encore son attrait.

Autre caractéristique importante, certains modèles de chauffeuses de style Second Empire arborent des accoudoirs discrets ou arrondis et, dans certains cas, des pieds en volutes ou en gaine. Ces éléments sculptés avec précision témoignent du niveau de finition recherché à l’époque. Ces ornements discrets, mais élaborés, ajoutent une dimension décorative appréciée dans les intérieurs raffinés de la bourgeoisie du XIXe siècle.

Un tissu luxueux au service d’un raffinement absolu

L’un des aspects essentiels qui confère à une chauffeuse son élégance ultime est bien entendu le choix du tissu de revêtement. Dans le cadre de la restauration d’un siège de cette époque, l’harmonie du matériau avec l’esthétique du style Second Empire est primordiale. À cette époque, les textiles jouent un rôle crucial dans l’embellissement des intérieurs.

Coupant avec la simplicité des époques précédentes, les sièges sont souvent revêtus de velours de coton, de damas de soie ou encore de brocarts aux motifs riches et chargés. Aujourd’hui, un tapissier d’ameublement soucieux de respecter l’authenticité de la pièce tout en apportant une touche contemporaine peut sélectionner un tissu d’ameublement aux finitions proches des standards historiques.

Le revêtement idéal pour une chauffeuse Second Empire doit présenter une certaine densité et un toucher doux pour préserver le confort de l’assise tout en résistant aux usages prolongés. L’ajout de passementerie, telle que des franges torsadées ou des galons complexes, vient couronner la finition et parfaire l’esthétique du siège.

Un témoin de l’histoire et du savoir-faire artisanal

Adopter une chauffeuse de style Second Empire aujourd’hui, c’est s’offrir un meuble qui traverse les âges et qui demeure intemporel. Alliant un équilibre parfait entre esthétique et confort, ce siège est une véritable pièce maîtresse dans un intérieur à l’élégance classique ou même dans une décoration contrastée avec des inspirations contemporaines.

La restauration de ces sièges anciens est un art qui exige du temps, du savoir-faire et une attention méticuleuse aux moindres détails. Il est donc essentiel de faire appel à un tapissier d’ameublement qualifié qui saura redonner toute sa splendeur à une chauffeuse selon les techniques traditionnelles de tapisserie d’ameublement. Ce métier, aux confins de l’artisanat et de la conservation du patrimoine mobilier, permet de préserver l’héritage d’un style emblématique tout en offrant l’opportunité de personnaliser chaque siège en fonction des goûts esthétiques actuels.

En somme, posséder une chauffeuse de style Second Empire, c’est conserver un précieux morceau d’histoire chez soi, tout en bénéficiant d’un mobilier qui allie subtilement raffinement, confort et authenticité.

La restauration de la chauffeuse

Restaurer une chaise ancienne est bien plus qu’un simple travail de réparation. C’est un hommage rendu au savoir-faire artisanal et à l’histoire qui a traversé les décennies. Dans le cas d’une chauffeuse de style Second Empire, chaque étape de la rénovation doit être minutieusement réalisée pour assurer la préservation de son authenticité tout en lui offrant une nouvelle jeunesse. Chez Atelier Bella Luna, nous nous attachons à suivre la méthode traditionnelle tapisserie, garantissant un résultat fidèle à l’ouvrage d’origine en utilisant des techniques et des matériaux similaires à ceux employés à l’époque.

Étapes de la restauration

Le processus de restauration d’une chauffeuse se déroule en plusieurs étapes clés. Chaque phase est essentielle pour restaurer la solidité, le confort et l’esthétique du siège.

1. Le dégarnissage : redécouvrir l’ossature d’origine

Tout commence par le dégarnissage. Cette première étape consiste à déshabiller totalement la chaise de ses anciens matériaux. On ôte donc avec soin le tissu d’ameublement, la garniture et les clous ou semences qui maintiennent l’ensemble en place. La patience est de mise : chaque élément est retiré avec la plus grande précaution pour éviter d’endommager la structure en bois.

En décollant les couches accumulées avec le temps, on découvre parfois sous le tissu les anciennes méthodes de fabrication et les matériaux d’origine. Parfois, une surprise se cache dans les plis du siège : un tissu antérieur, une fine inscription laissée par un ébéniste ou même des marques laissant présager la date de fabrication du meuble.

2. Remise en état de la carcasse : un travail de consolidation

Une fois la carcasse mise à nue, il est temps d’évaluer son état. Avec les années, le bois peut avoir souffert de fissures, d’attaques d’insectes ou d’un affaiblissement des assemblages. À ce stade, nous effectuons un renforcement de la structure en collant les parties fragilisées et, si nécessaire, en procédant à des remplacements de pièces irrécupérables.

Lorsqu’il est requis, un ébéniste peut intervenir pour reconstituer les parties endommagées et réaliser les finitions nécessaires. Le bois de la chauffeuse peut également être restauré par un petit ponçage suivi d’une patine permettant de lui redonner son éclat originel. C’est aussi à ce moment-là que l’on applique une finition, qu’il s’agisse d’un vernissage ou d’une cire nourrissante afin de préserver le bois.

3. Mise en place des sangles et du guindage

L’étape suivante consiste à redonner du maintien à l’assise en installant des sangles en jute, qui serviront de support aux ressorts. Ces derniers, autrefois très prisés pour leur robustesse et leur confort, sont cousus directement sur les sangles. Ensuite, le tapissier réalise un « guindage », qui consiste à fixer les ressorts avec des cordes nouées de façon à garantir leur solidité et leur souplesse.

Le guindage est crucial : il permet d’assurer un équilibre entre souplesse et maintien. Un guindage trop lâche pourrait affaisser l’assise, tandis qu’un guindage trop serré la rendrait inconfortable. Une fois les ressorts bien stabilisés, une toile forte en jute est posée pour maintenir l’ensemble en place.

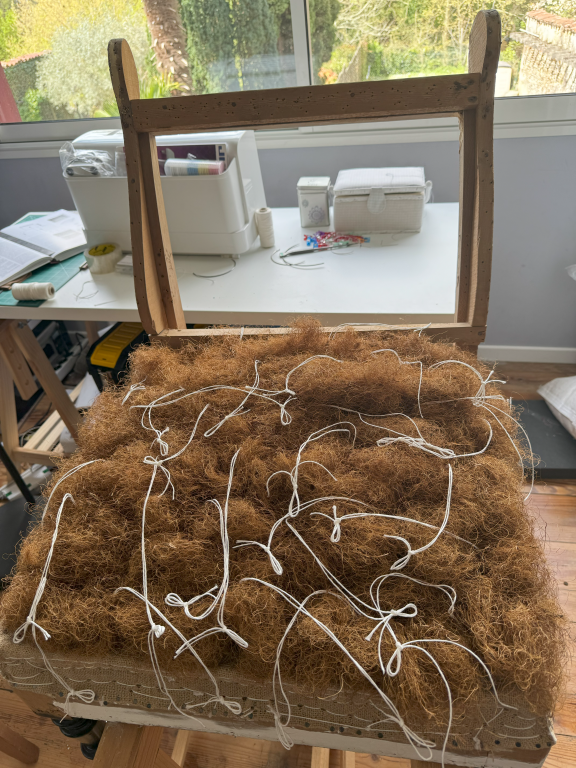

4. La mise en place de la garniture

La chauffeuse retrouve alors progressivement sa forme. La garniture est réalisée en utilisant des matériaux naturels comme le crin végétal et la ouate de coton. Ces matériaux offrent une excellente longévité et un confort incomparable par rapport aux mousses modernes.

Le crin est posé par couches successives, modelées avec soin pour donner du galbe à l’assise et aux accoudoirs. Pour assurer la stabilité de l’ensemble, une << piqûre >> est réalisée : cette technique consiste à fixer la garniture en effectuant des points invisibles, garantissant une distribution homogène des matériaux et un rendu esthétique parfait.

5. Pose du Jaconas : une touche finale cachée

Sous la chaise, nous installons un Jaconas, tissu fin et résistant qui permet de cacher la structure interne des sangles. Ce détail subtil assure une finition impeccable et protège l’intérieur du siège de la poussière et des salissures.

Détails sur la couverture et les finitions

Le moment est venu d’envelopper la chauffeuse de son habit final. Le choix du tissu d’ameublement est crucial : il doit être élégant, mais aussi assez robuste pour supporter un usage quotidien. Pour cette restauration, nous avons sélectionné INNOCENCE, un tissu de la maison CASAMANCE. Sa texture raffinée en chenille de polyester de couleur albâtre apporte une touche moderne tout en respectant l’historicité du meuble.

L’installation du tissu est un travail de précision. Il est fixé à l’aide de semences invisibles qui assurent une tension parfaite. Afin de souligner les formes de la chauffeuse et lui redonner tout son éclat, une finition en passementerie de qualité a été choisie. Nous avons sélectionné la collection BALI de la maison Samuel & Sons, dont les franges torsadées en coton de couleur crème ajoutent une élégance discrète.

Enfin, le capitonnage, marque de fabrique du style Second Empire Napoléon III, est recréé avec minutie. À l’aide de boutons recouverts de tissu, le dossier et l’assise sont subtilement plissés, formant de délicats motifs losangés qui viennent parfaire cette restauration.

En suivant ces différentes étapes, la chauffeuse retrouve toute sa splendeur d’antan. Grâce à un travail minutieux et respectueux des matériaux d’origine, chaque pièce restaurée devient un véritable témoignage du passé, invitant ses propriétaires à replonger dans une époque où le mobilier était conçu comme une œuvre d’art.

Méthode traditionnelle vs méthode moderne : un combat entre authenticité et commodité

Il existe une différence fondamentale entre la méthode traditionnelle tapisserie et la méthode moderne lorsqu’il s’agit de la restauration de sièges. D’un côté, la technique traditionnelle privilégie l’utilisation de matériaux naturels et un savoir-faire artisanal rigoureux, garantissant une longévité exceptionnelle et un respect de l’authenticité historique du mobilier. De l’autre, les techniques modernes favorisent des matériaux industriels comme la mousse synthétique, qui permettent un travail plus rapide et souvent moins coûteux, mais au détriment de l’esthétique et de la durabilité. Comparons ces deux approches pour mieux comprendre l’impact de chaque choix.

Les avantages de la restauration traditionnelle

Opter pour une restauration selon les techniques traditionnelles de tapisserie d’ameublement permet d’offrir à un siège non seulement une seconde vie, mais aussi de garantir une assise confortable et un rendu fidèle à son époque d’origine.

Le premier avantage est indéniablement la durabilité. Un siège restauré avec la méthode traditionnelle tapisserie bénéficie d’une structure solide et résistante. En effet, cette technique repose sur une combinaison de garniture crin et ouate, de toiles de jute et de toiles fortes, permettant une distribution harmonieuse du rembourrage et une souplesse adéquate. Contrairement aux mousses synthétiques qui, avec le temps, ont tendance à s’affaisser et à se désagréger, le crin animal ou végétal conserve ses propriétés élastiques, assurant un excellent maintien pour de nombreuses décennies.

Un autre avantage réside dans la restitution fidèle du cachet d’époque. La restauration de sièges de style Second Empire selon cette méthode permet de préserver les caractéristiques esthétiques spécifiques du mobilier ancien. Chaque détail compte : le respect des formes, des techniques de capitonnage, et l’application méticuleuse des finitions comme la passementerie, qui viennent sublimer l’ensemble. L’Atelier Bella Luna s’attache ainsi à respecter chaque élément structurant du siège pour conserver son authenticité et son élégance d’antan.

La méthode moderne et ses limites

À l’inverse, les méthodes modernes privilégient le recours aux mousses de différentes densités. En fonction de leur qualité, ces mousses offrent plus ou moins de confort, mais elles sont soumises à un vieillissement plus rapide que des matériaux naturels comme le crin. Ainsi, là où un rembourrage en crin peut durer plusieurs décennies tout en conservant son élasticité, une mousse standard commencera à s’affaisser au bout de quelques années.

D’un point de vue esthétique, les mousses modernes ne permettent pas non plus d’obtenir le même rendu que la garniture traditionnelle. Le capitonnage, élément phare du style Second Empire Napoléon III, nécessite la mise en place d’un rembourrage souple, malléable et durable. Les plis et les boutons qui dessinent le motif losangé sur l’assise et le dossier d’une chauffeuse sont ainsi bien plus harmonieux avec une garniture traditionnelle. Une mousse rigide ne permet pas la finesse et la richesse des formes obtenues par une technique traditionnelle.

En outre, l’utilisation de matériaux synthétiques ne prend pas en compte l’évolution naturelle des composants. Une restauration de sièges avec crin et ouate assure une adaptation progressive aux mouvements, tandis qu’une mousse risque de se tasser de manière inégale à différents endroits, produisant un confort irrégulier et moins agréable avec le temps.

Pourquoi privilégier la méthode traditionnelle ?

Faire le choix d’une restauration de siège de style selon les techniques anciennes, c’est s’engager dans une démarche de préservation du patrimoine. Chaque pièce ancienne est un fragment d’histoire et, par la richesse des matériaux et des techniques employées, elle raconte le savoir-faire de son époque. Cette méthode s’adresse ainsi aux amateurs de bel ouvrage, aux passionnés de décoration intérieure personnalisée et à ceux qui souhaitent investir dans des meubles qui traverseront les années sans perdre de leur éclat.

Les sièges restaurés suivant cette approche ne sont pas de simples objets du quotidien, mais de véritables œuvres artisanales. Contrairement aux sièges modernes qui sont souvent standardisés et fabriqués en série, une restauration de sièges selon les techniques d’antan assure une pièce unique, conservant tout son caractère et son charme originel.

De plus, l’usage de matériaux naturels comme les toiles de jute, le crin animal ou végétal et la ouate en coton apporte une dimension écoresponsable à cet art. Contrairement aux mousses synthétiques qui nécessitent des procédés chimiques complexes pour leur fabrication et leur recyclage, ces matériaux sont biodégradables et issus de techniques artisanales respectueuses de l’environnement.

En conclusion, entre commodité et authenticité, le choix est clair : la méthode traditionnelle tapisserie l’emporte haut la main, tant sur le plan esthétique que sur celui de la durabilité. Ceux et celles cherchant à redonner vie à une chauffeuse de style Second Empire Napoléon III en respectant son âme d’origine trouveront dans cette méthode un gage d’excellence et de qualité irréprochable. Pour toute restauration ou demande de conseil, Atelier Bella-Luna se tient prêt à mettre son expertise au service de votre mobilier précieux.

Conclusion

Restaurer une chauffeuse de style Second Empire selon la méthode traditionnelle tapisserie permet de préserver non seulement son authenticité, mais aussi son confort et son esthétique raffinée. Grâce à des matériaux nobles comme la garniture crin et ouate, l’utilisation de tissus d’ameublement de prestige et des techniques artisanales, chaque pièce retrouve son éclat d’antan tout en traversant le temps avec élégance.

Chez Atelier Bella Luna, nous mettons un point d’honneur à respecter chaque détail pour redonner vie à ces meubles d’exception. Vous souhaitez offrir une seconde jeunesse à votre siège ancien ou intégrer une pièce unique à votre décoration intérieure ? Contactez nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons sublimer votre intérieur avec savoir-faire et passion.

Et vous, avez-vous déjà envisagé de restaurer un meuble hérité ou chiné ? Partagez votre expérience en commentaire !